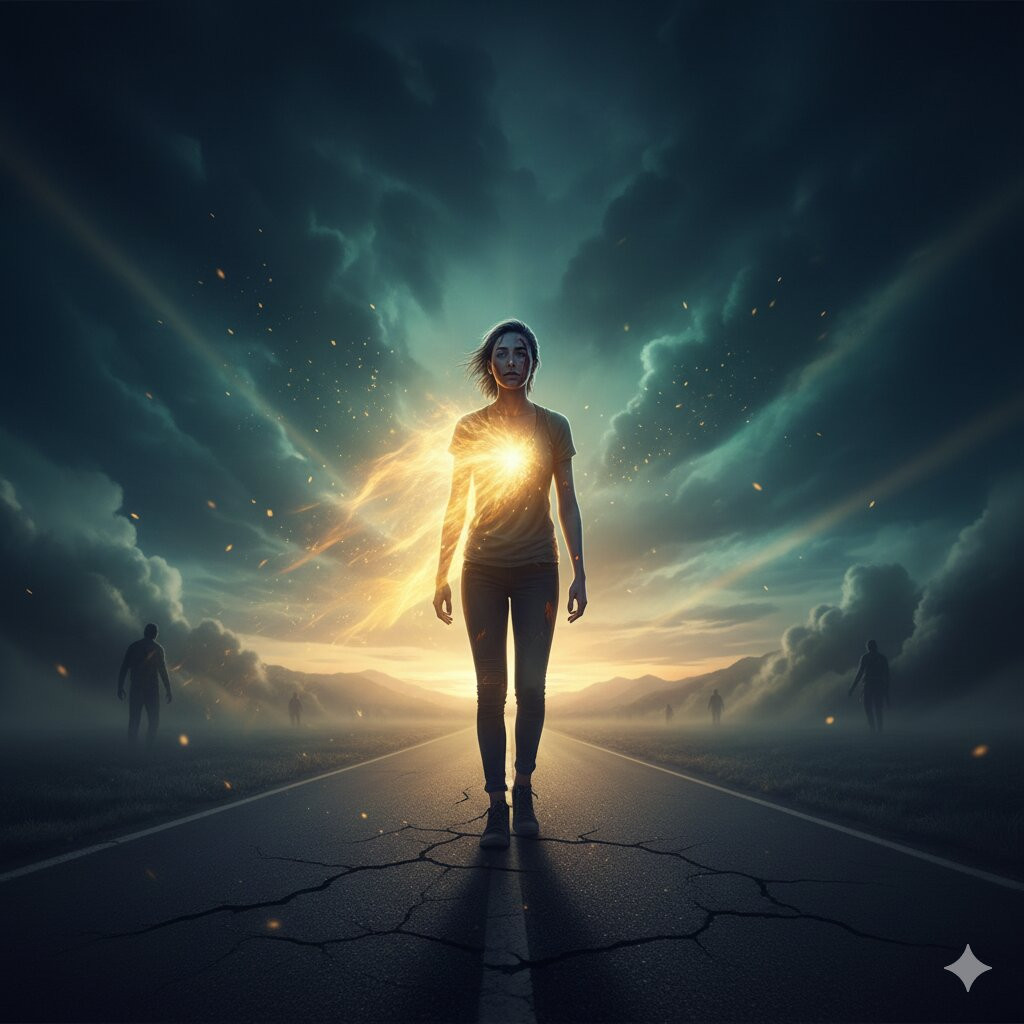

Halaman 1 — Luka sebagai Guru Tersembunyi Ketika Cinta Tidak Lagi Cukup

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Dalam penelitian psikologi hubungan yang dilakukan di berbagai universitas modern, ditemukan bahwa mayoritas individu yang mengalami patah hati bukan hanya kehilangan pasangan — tetapi kehilangan identitas dirinya. Rasa sakit itu bukan sekadar karena perpisahan, melainkan karena runtuhnya makna yang selama ini mereka bangun di atas seseorang. Secara empiris, luka emosional memicu respons neurologis yang sama seperti rasa sakit fisik. Otak tidak bisa membedakan antara “ditinggalkan” dan “terluka secara fisik”. Maka tidak heran jika patah hati terasa seperti tubuh benar-benar retak.

Namun pertanyaannya bukan sekadar mengapa itu sakit. Pertanyaan yang jauh lebih dalam adalah: mengapa cinta yang kita yakini sebagai sumber kebahagiaan justru menjadi pintu penderitaan? Di sinilah artikel ini berdiri — bukan untuk meromantisasi luka, tetapi untuk membedahnya secara reflektif dan ilmiah. Menggunakan pendekatan kajian pustaka tentang psikologi emosi dan perspektif spiritual Islam, kita akan menelusuri bagaimana luka sering kali menjelaskan sesuatu yang gagal dijelaskan oleh cinta.

Cinta sering datang dalam bentuk janji, harapan, dan proyeksi masa depan. Ia membangun gambaran ideal di dalam pikiran. Tetapi cinta jarang mengajarkan batas. Ia jarang mengajarkan kemandirian batin. Ia jarang mengajarkan bagaimana berdiri utuh tanpa bergantung. Dan ketika ekspektasi runtuh, barulah luka memaksa manusia untuk membaca dirinya.

Wa ‘asā an takrahū syai’an wa huwa khairul lakum, wa ‘asā an tuḥibbū syai’an wa huwa syarrul lakum, wallāhu ya‘lamu wa antum lā ta‘lamūn.

Artinya: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

Ayat ini menunjukkan dimensi epistemologis dari rasa sakit. Ada hal-hal yang secara emosional kita anggap baik — termasuk cinta — tetapi dalam perspektif Ilahi justru mengandung pelajaran yang tersembunyi. Luka menjadi mekanisme koreksi. Ia membongkar ilusi. Ia memisahkan antara kebutuhan ego dan kebutuhan jiwa.

Dalam konteks metodologi reflektif, luka adalah data. Ia adalah sinyal bahwa ada pola pikir, ketergantungan, atau ekspektasi yang tidak sehat. Tanpa luka, manusia jarang melakukan evaluasi diri secara mendalam. Tanpa kehilangan, manusia jarang mempertanyakan siapa dirinya di luar relasi. Maka luka bukan sekadar pengalaman emosional; ia adalah pintu penelitian diri.

‘Ajaban li amril-mu’min, inna amrahu kullahu lahu khair.

Artinya: “Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, seluruh urusannya adalah baik baginya.” (HR. Muslim)

Jika demikian, maka luka pun termasuk dalam kategori kebaikan yang belum kita pahami. Ia bukan tanda kegagalan hidup. Ia adalah fase pendidikan jiwa. Dan pendidikan yang paling dalam sering kali tidak datang dari kebahagiaan, melainkan dari kehilangan.

Artikel ini akan membawa pembaca menelusuri pertanyaan-pertanyaan mendasar: Apakah cinta benar-benar gagal, ataukah kita yang salah memahami maknanya? Apakah luka adalah hukuman, atau justru rahmat tersembunyi? Dan bagaimana cara membaca pesan yang dibawa oleh rasa sakit itu?

Halaman berikut (2/10): “Cinta, Ekspektasi, dan Ilusi Kepemilikan.”

Kita akan membedah bagaimana ekspektasi yang tak disadari sering kali menjadi akar luka dalam relasi.