Halaman 1 — Representasi yang Dipertanyakan Antara Mandat dan Jarak Sosial

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Demokrasi berdiri di atas satu kata yang sederhana namun sakral: representasi. Rakyat memilih, wakil bekerja. Rakyat berharap, wakil memperjuangkan. Namun bagaimana jika di tengah mekanisme elektoral yang formal dan sah, muncul pertanyaan mendasar: apakah wakil rakyat benar-benar menghadirkan rakyat dalam setiap keputusan yang mereka buat?

Pertanyaan ini bukan sekadar retorika emosional. Ia lahir dari jarak persepsi yang semakin terasa. Di satu sisi, DPR aktif menyusun undang-undang, membahas anggaran, dan melakukan pengawasan. Di sisi lain, sebagian masyarakat merasa asing terhadap proses tersebut. Rakyat memilih, tetapi tidak merasa terwakili. Rakyat menyaksikan sidang, tetapi tidak merasakan dampaknya secara langsung.

Dalam teori politik klasik, representasi berarti menghadirkan kehendak publik dalam ruang kekuasaan. Jean-Jacques Rousseau pernah menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak dapat diwakilkan secara total tanpa kehilangan substansinya. Dalam sistem perwakilan modern, tantangannya adalah menjaga agar mandat elektoral tidak berubah menjadi otonomi yang terputus dari basis sosialnya.

Al-Qur’an mengingatkan tentang amanah kepemimpinan dan tanggung jawab moral di hadapan masyarakat:

Innallāha ya’murukum an tu’addul-amānāti ilā ahlihā wa idzā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-‘adl.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)

Amanah dalam konteks politik bukan sekadar kursi jabatan, melainkan kesediaan menghadirkan suara rakyat dalam setiap keputusan. Jika suara itu tidak terdengar, atau hanya menjadi simbol dalam kampanye, maka representasi berubah menjadi formalitas.

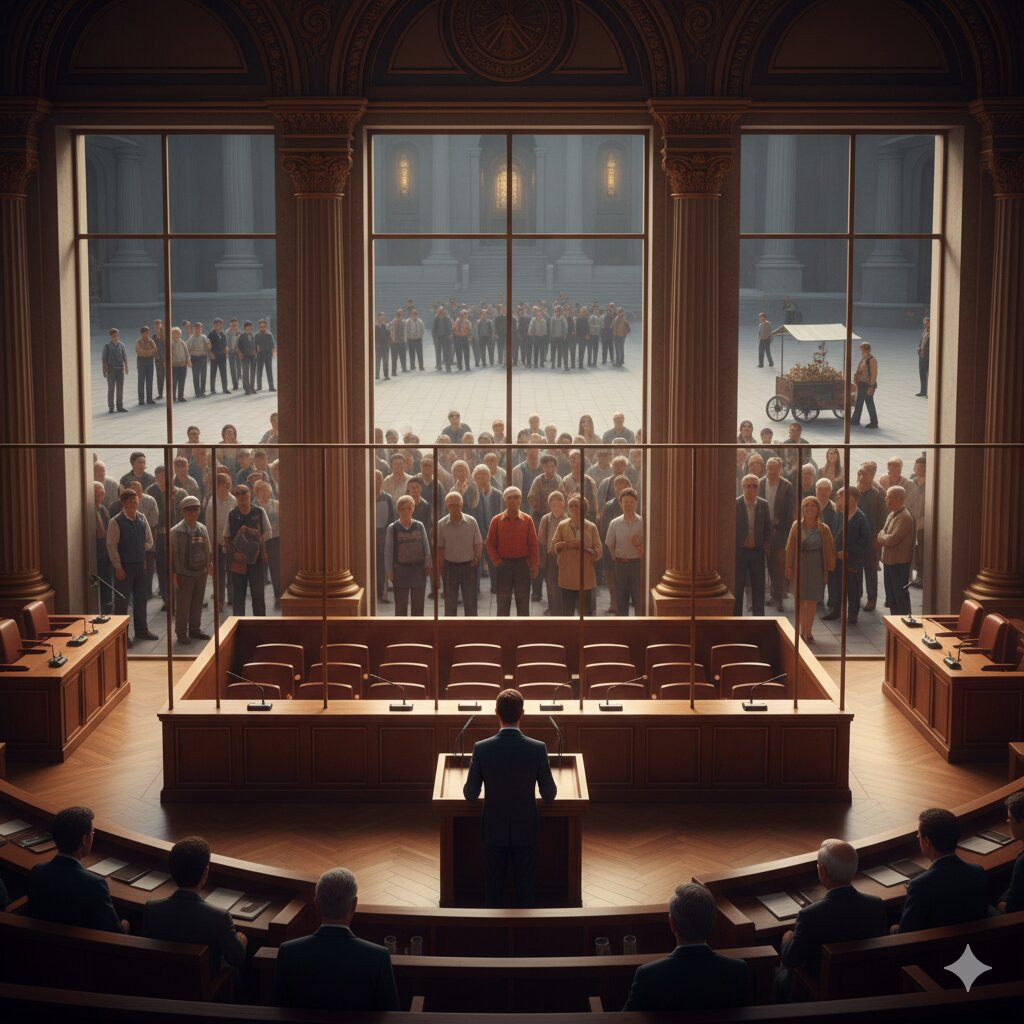

“Wakil Rakyat Tanpa Rakyat?” adalah pertanyaan reflektif atas fenomena tersebut. Apakah jarak antara parlemen dan masyarakat semakin melebar? Apakah komunikasi politik gagal menjembatani mandat dengan realitas sosial? Atau justru publik yang semakin apatis terhadap proses demokrasi?

Artikel ini akan menelaah persoalan representasi melalui pendekatan ilmiah berbasis studi pustaka dan refleksi lapangan. Kita akan membedah konsep mandat, dinamika politik, serta faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya persepsi keterputusan antara wakil dan yang diwakili.

Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang prosedur pemilu lima tahunan, tetapi tentang rasa kehadiran rakyat dalam setiap keputusan negara. Jika rasa itu hilang, maka pertanyaan ini akan terus bergema.

Halaman berikut (2/10): “Mandat Elektoral dan Realitas Politik.”

Kita akan membahas bagaimana mandat rakyat diterjemahkan — atau mungkin terdistorsi — dalam praktik politik.